Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts | 09.11.2025

Im Rahmen unserer Seminarfacharbeit „Juden am Gymnasium Fridericianum zur Zeit des Nationalsozialismus“ entstand ein Rundgang des Gedenkens an die Opfer dieser Zeit.

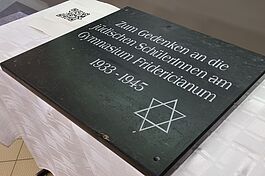

Als Teil dieses Projekts enthüllten wir eine Gedenktafel und hielten eine Rede zum Andenken an die Opfer, um an ihr Schicksal zu erinnern und ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen.

Der Schulchor begleitete die Veranstaltung mit bewegenden Liedern, die dem Gedenken einen würdevollen und berührenden Rahmen gaben.

Die Ansprache vor Ort:

„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Lehrkräfte, werte Gäste,

heute, am 9. November, stehen wir hier, um zu gedenken. Wir gedenken der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Der Menschen, die wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft oder ihrer Überzeugung verfolgt, entrechtet und ermordet wurden.

Und wir gedenken besonders jener, die einst Teil unserer eigenen Schulgemeinschaft waren.

Der 9. November ist ein Tag, der uns mahnt. In der Nacht des 9. auf den 10. November 1938 brannten in Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte wurden zerstört, Menschen misshandelt, verschleppt, getötet.

Es war der Beginn einer systematischen Vernichtung, die später im Holocaust gipfelte. Dieser Tag erinnert uns daran, wohin Hass, Gleichgültigkeit und Entmenschlichung führen können.

Für alle Menschen, unabhängig davon, wo sie leben, welcher Religion sie angehören oder auf welcher Seite eines Konflikts sie stehen. Die Geschichte lehrt uns, dass Gewalt, Unterdrückung und Hass niemals gerechtfertigt sind - von niemandem.

„Nie wieder" bedeutet, das Leid jedes Menschen ernst zu nehmen. Menschlichkeit darf keine Grenzen kennen. Diese Gedenktafel soll ein Ort des Innehaltens sein. Ein Ort, der uns daran erinnert, dass auch an unserer Schule Menschen verfolgt wurden, weil andere weggeschaut haben. Mögen wir daraus lernen, niemals wegzusehen- weder hier noch irgendwo sonst auf der Welt.

Unsere Aufgabe ist es, das „Nie wieder" mit Leben zu füllen. Mit Mut, Empathie und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.

Unsere Seminarfacharbeit begann mit einer einfachen, aber bedeutsamen Frage: „Gab es an unserer Schule jüdisches Leben, und was geschah mit diesen Menschen während der NS-Zeit?“

Aus dieser Frage wurde eine intensive Auseinandersetzung mit unserer eigenen Schulgeschichte. Wir suchten in Archiven, Büchern und alten Dokumenten. Und fanden Namen und Schicksale. Und wir merkten: Geschichte ist nicht fern oder abstrakt. Sie ist hier, an diesem Ort, an dem wir täglich lernen.

Mit der Einweihung dieser Gedenktafel möchten wir ein Zeichen setzen: gegen das Vergessen, gegen Hass und Ausgrenzung und für Menschlichkeit, Respekt und Mitgefühl. Denn Erinnerung bedeutet Verantwortung. Die Worte „Nie wieder" dürfen keine bloße Formel bleiben, sondern müssen in unserem Handeln weiterleben.

In den letzten Monaten blicken wir alle mit Sorge auf die Entwicklungen im Nahen Osten. Die Gewalt im Gazastreifen hat viele Menschen erschüttert und zu intensiven gesellschaftlichen Diskussionen geführt. Immer wieder wird dabei auch darüber gesprochen, wer in diesem Konflikt die Rolle des Täters und wer die des Opfers einnimmt.

Diese Frage zeigt, wie schwer es ist, inmitten von Leid, Angst und gegenseitiger Schuldzuweisung klare Grenzen zu ziehen. Denn auf beiden Seiten verlieren Menschen ihr Zuhause, ihre Familien und ihr Leben.

Gerade vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie wichtig es ist, aus der Geschichte zu lernen, dass Gewalt niemals Frieden schafft, dass menschliches Leid nie gegeneinander aufgerechnet werden darf, und dass Mitgefühl und Menschlichkeit immer über politischen Urteilen stehen müssen.

Wenn wir heute „Nie wieder" sagen, dann darf das nicht nur für uns gelten. Es muss für alle gelten.

Zum Schluss möchten wir danken: unserem Außenbetreuer Herrn Daniel Starost, dem Stadtarchiv Rudolstadt, unseren Lehrkräften Frau Ludwig und Herr Merkel und dem Steinmetz Unternehmen Grauel, die uns auf diesem Weg unterstützt haben.

Dank Ihnen ist heute ein Stück Erinnerung sichtbar geworden. Und mit dieser Tafel bleibt sie es dauerhaft.

Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Aber wir können entscheiden, wie wir mit ihr umgehen. Und wir können dafür sorgen, dass das, was damals geschah, sich niemals wiederholt, nirgendwo und mit niemandem.“

Ein weiter Teil unserer Arbeit war die Erstellung und Veröffentlichung unseres Podcasts „Spuren der Vergangenheit“. Dieser ist in Zusammenarbeit mit Henry Stern entstanden.

In dem Podcast geht es um eine Zeitreisende, die ins Jahr 1939 zurückreist. Dort trifft auf sie einen jüdischen Schüler, der an unserer Schule lernte und erlebte, wie sich sein Leben und der Schulalltag durch Ausgrenzung und Angst verändern.

Später begegnet sie ebenfalls dem damaligen Schulleiter, der Mitglied der NSDAP war. Dadurch wird deutlich, wie stark die nationalsozialistische Ideologie auch in Schulen eingedrungen ist.

Mit dem Podcast wollen wir zeigen, wie sich Geschichte im Alltag abgespielt hat, und an die Menschen erinnern, die unter dem NS-Regime gelitten haben. So verbinden wir historische Fakten mit einer fiktiven Geschichte, um die Vergangenheit lebendig und greifbar zu machen.

Zum Ende hin wollen wir sehr herzlich diesen Menschen danken, die diesen Tag erst in diesem Maße möglich gemacht haben: Ehepaar Post,Ehepaar Haupt, Herr Starost, Frau Ludwig, Herr Merkel, Steinmetz Unternehmen Graul und natürlich vielen Dank an den Schulchor des Fridericianums.

Text: M. Stern, C. Mahl u. A. Müller | Fotos: V. Haupt, Frau Stern | 11/2025

OTZ v. 11.11.2025 | Meldungen aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt am Dienstag

Gymnasiasten gedenken Holocaust-Opfer

Im Rahmen einer Seminarfacharbeit „Juden am Gymnasium Fridericianum zur Zeit des Nationalsozialismus“ entstand ein Rundgang des Gedenkens an die Opfer dieser Zeit. Als Teil dieses Projekts enthüllten Schüler des Rudolstädter Gymnasiums jetzt eine Gedenktafel und hielten eine Rede zum Andenken an die Opfer, um an ihr Schicksal zu erinnern und ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen. „Der Schulchor begleitete die Veranstaltung mit bewegenden Liedern, die dem Gedenken einen würdevollen und berührenden Rahmen gaben“, heißt es in einer Mitteilung.

Ein weiterer Teil der Arbeit war die Erstellung und Veröffentlichung eines Podcasts „Spuren der Vergangenheit“, der in Zusammenarbeit mit Henry Stern entstanden ist. In dem Podcast geht es um eine Zeitreisende, die ins Jahr 1939 zurückreist. Dort trifft auf sie einen jüdischen Schüler, der an der Schule lernte und erlebte, wie sich sein Leben und der Schulalltag durch Ausgrenzung und Angst veränderten.

Autor: Thomas Spanier